目次

0. はじめに

「なんかよさそう」と「これがいい」には大きな隔たりがある

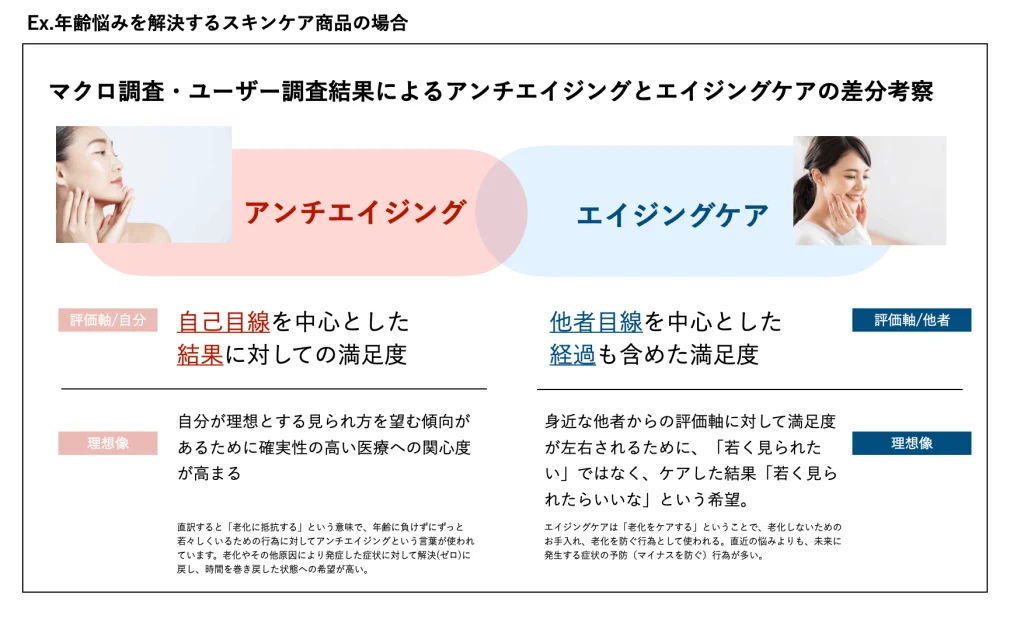

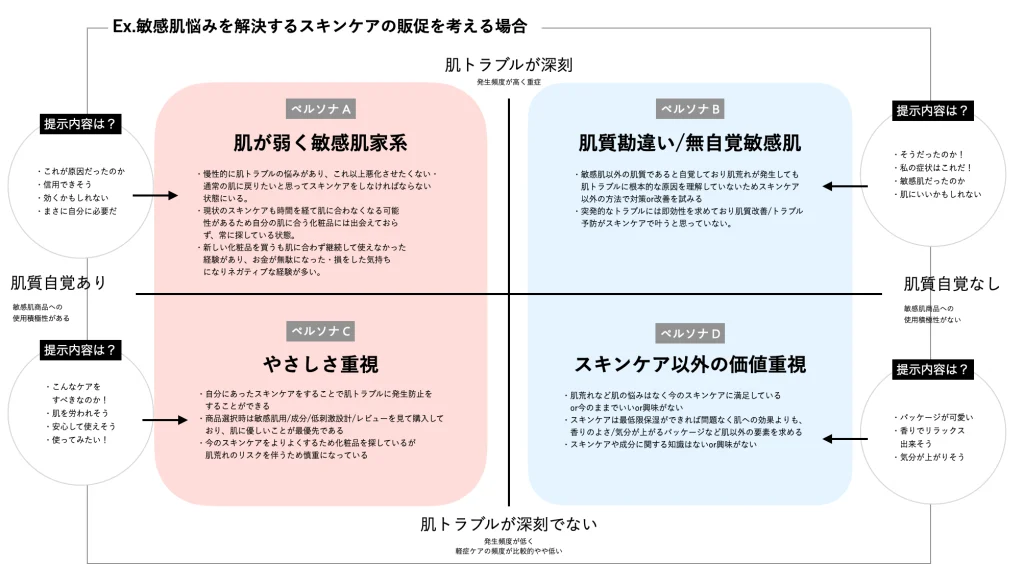

物が溢れる時代と呼ばれてかなりの時間が過ぎました。消費者とダイレクトにコミュニケーションをとるLPにおいても顕著にそのことを実感します。品質の高さや優位性は必要です。しかし品質だけの優位性はもはや選ばれる理由にはなりづらく、品質が消費者の満たされていないニーズに対して解決できる事が重要であり、それを正しくターゲットに対して伝えるコミュニケーションが必要です。 これが「なんかよさそう」と「これがいい」を分ける差です。

販売者目線で語られる消費者目線

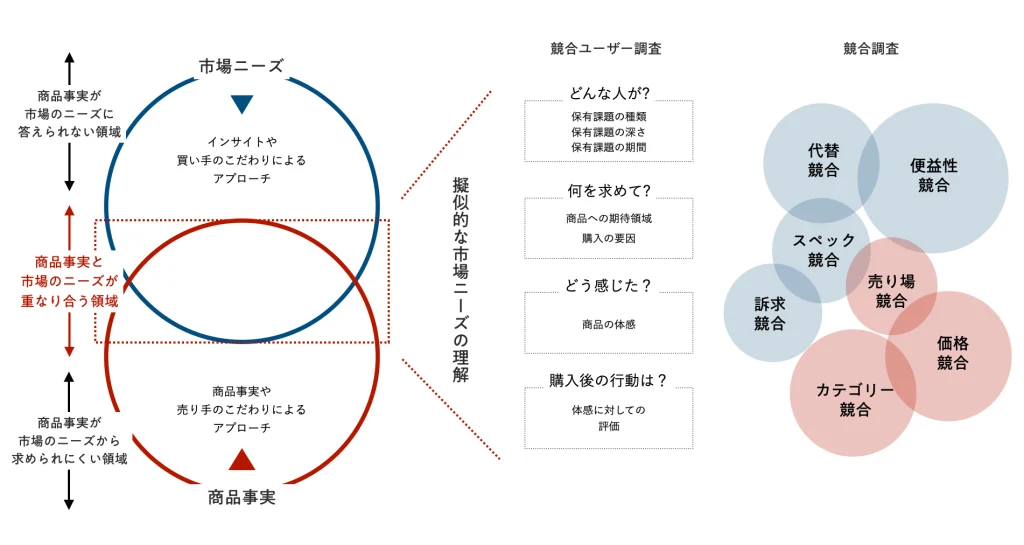

消費者目線にたつという言葉がありますが、現実的に消費者の目線にたつことは容易ではありません。多くの場合は売り手の都合の良い顧客像やで主観によるものです。ではどの様にして消費者の視点を得れば良いのでしょうか。ナノカラーでは、様々な視点から選出した競合を収集し分析します。これにより得られるのは競合の「売り方」です。 次に競合のユーザーを収集し分析します。これで得られるのは「買われ方」です。この2点により擬似的な市場ニーズを把握します。そして重要なのは市場のニーズに対して商品事実が応えることができるかどうかです。弊社はこの商品事実と市場のニーズが重なる領域を、企業課題に応じてコントロールするコミュニケーションを、広告導線を通じてデザインやコピーで表現することを目指しています。

市場を理解する為に顧客を知ることが本質的である

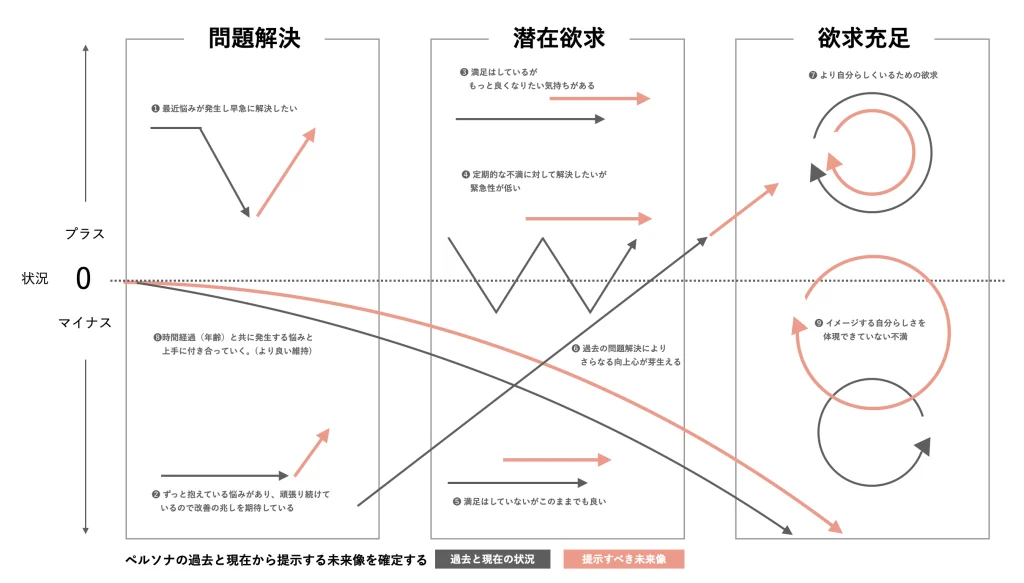

マーケティングリサーチにはインターネット調査やデプスインタビューなどの定量/定性調査がございます。もちろん必要なのですが、より生々しい声を知る為には、競合商品を購入した方の声です。どんな人が何を求めてどう感じて、どんな行動をとったのか?このデータ蓄積により、市場で求められている領域に輪郭が見い出せ、その結果によってまだ満たされていない領域が仮説として浮かび上がってきます。これが未充足ニーズです。

ナノカラーでは、この未充足なニーズ発見のためにリサーチを実施し、広告クリエイティブが正しく機能させることで成果を最大化できると信じています。

限られた事業資源を無駄にしない為にも、顧客のご要望の実現性の判断と、我々が実施すべきと考える提案の重なる領域が最大化できる現実的な領域を正しく理解し合い、双方にとって最善と考える領域への予算投下を実施していただく事が目的となります。

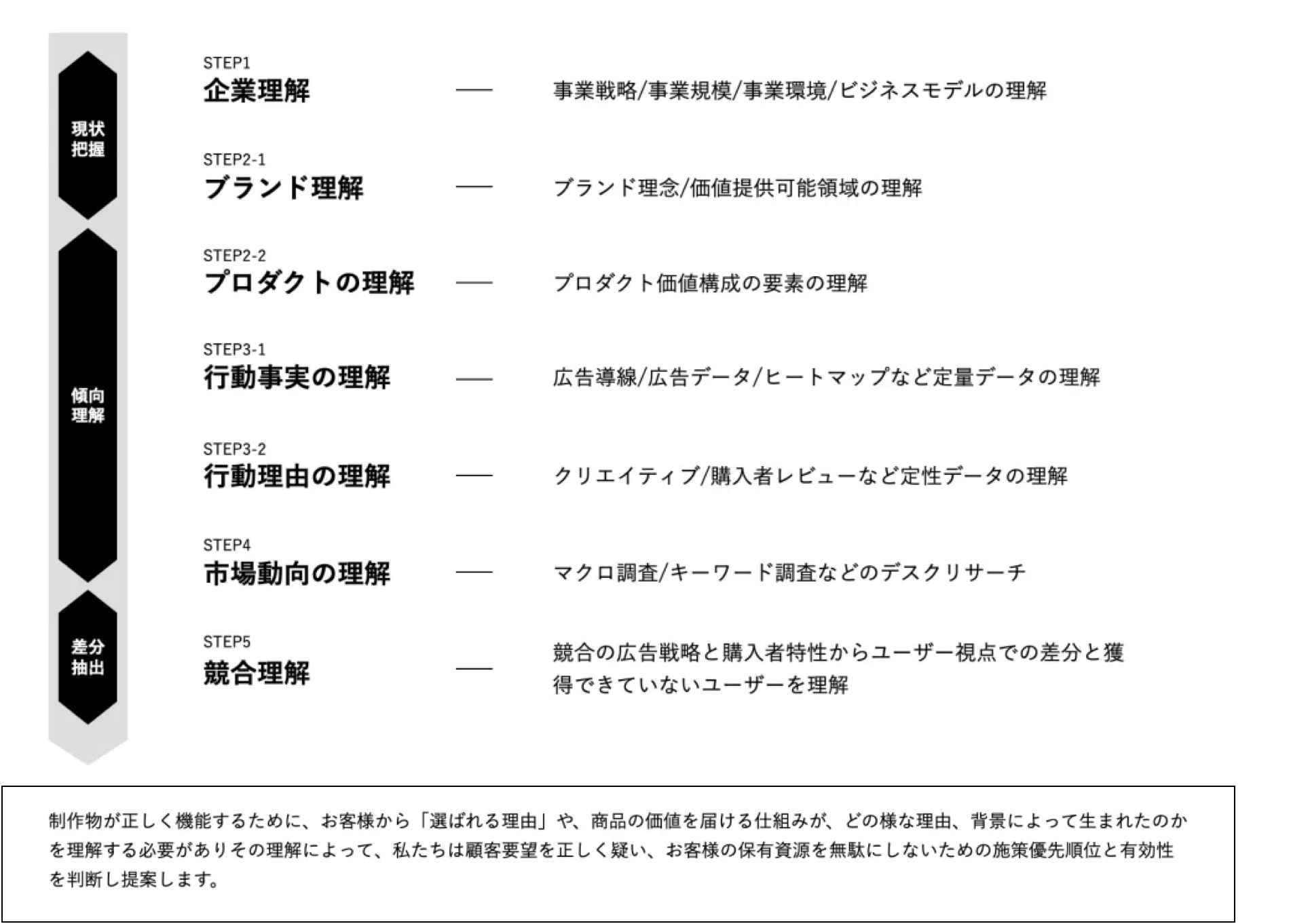

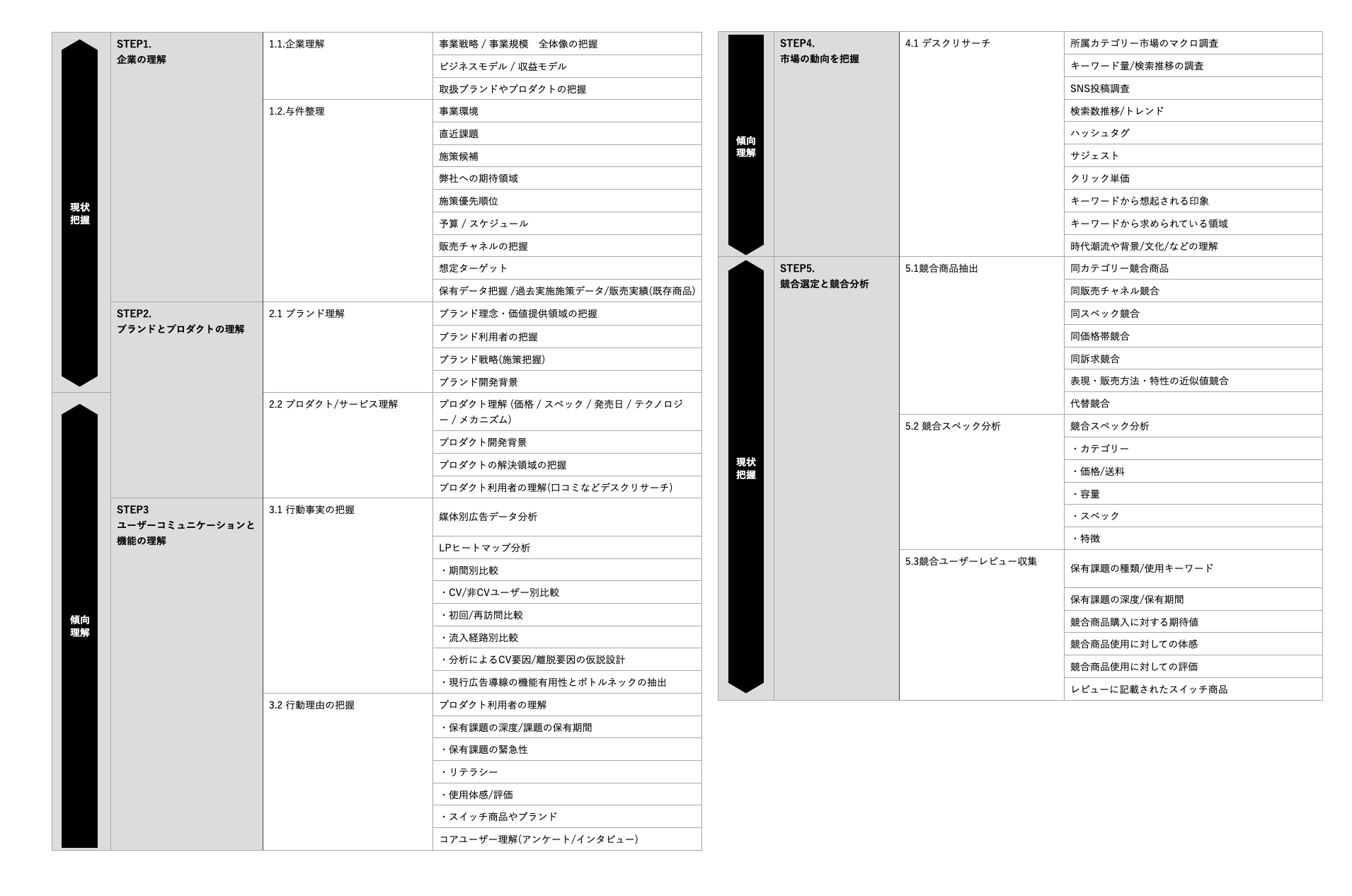

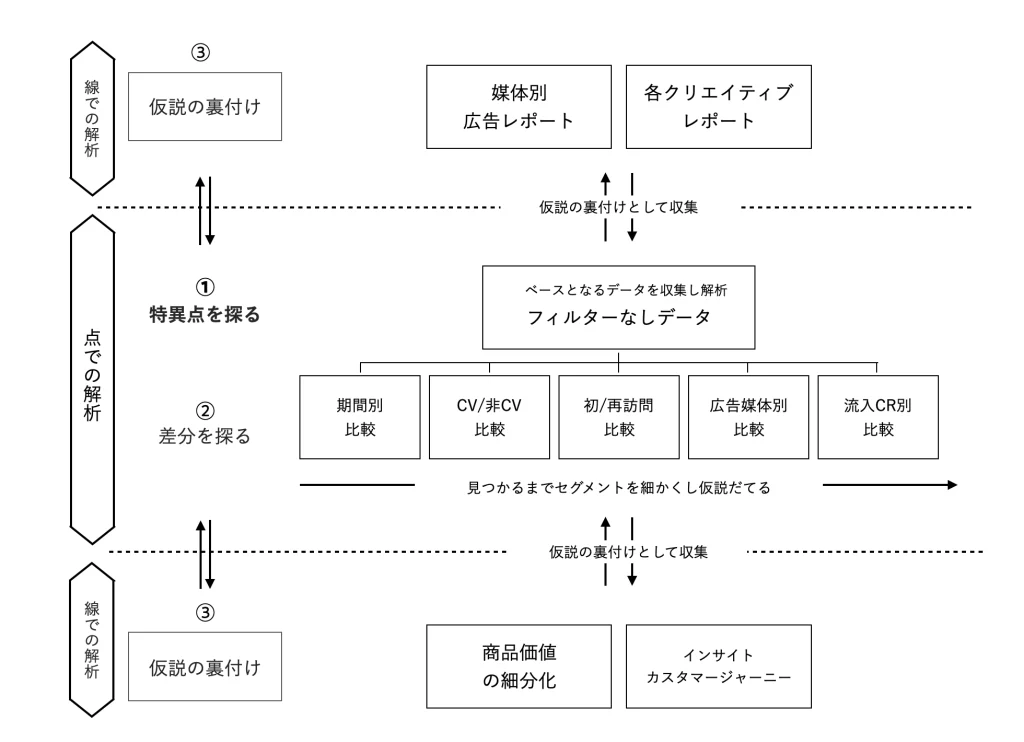

5つのステップで行う制作前リサーチ

弊社のリサーチは5つのステップで実行されます。その目的は現状把握・傾向理解・差分把握の3点を事実をもとに把握し、今必要な最適解となるクリエイティブ制作を目的としています。